断乳実況日記3ー断乳4日目~5日目の変化ー

断乳を3日続けて、いよいよ4日目。本当に朝まで寝る??

断乳にチャレンジして3回の夜が終わり、いよいよ4日目と5日目を終了しました。この変化は、「子育ては10人10色」と実感したので、真剣に書きます!今回はとりあえず四の五の言わずに夜間の実況を先に書きます。

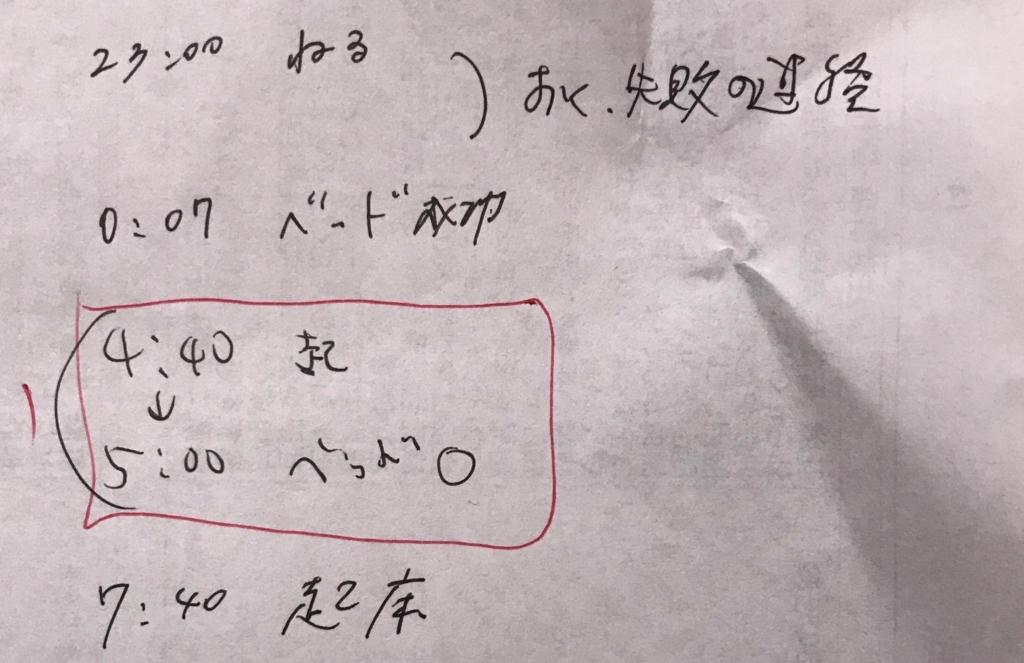

断乳4日目

画像で貼りつけてしまいましたが…1回しか起きなくなりました!!!!

なんと…!4時40分に1回起きただけで、それ以外はぐっすりだったのです!!!!

断乳・卒乳は3日頑張れば落ち着くというのは、本当だったんだ…!都市伝説じゃないんだ!と思いました。夫と抱き合って喜びました。素敵な朝でした。

私たちは「今日からたくさん睡眠とろうね(:;)」と喜んだのでした。(あ、もしお時間許すようであれば、できたら最後まで読んでくださいねw)

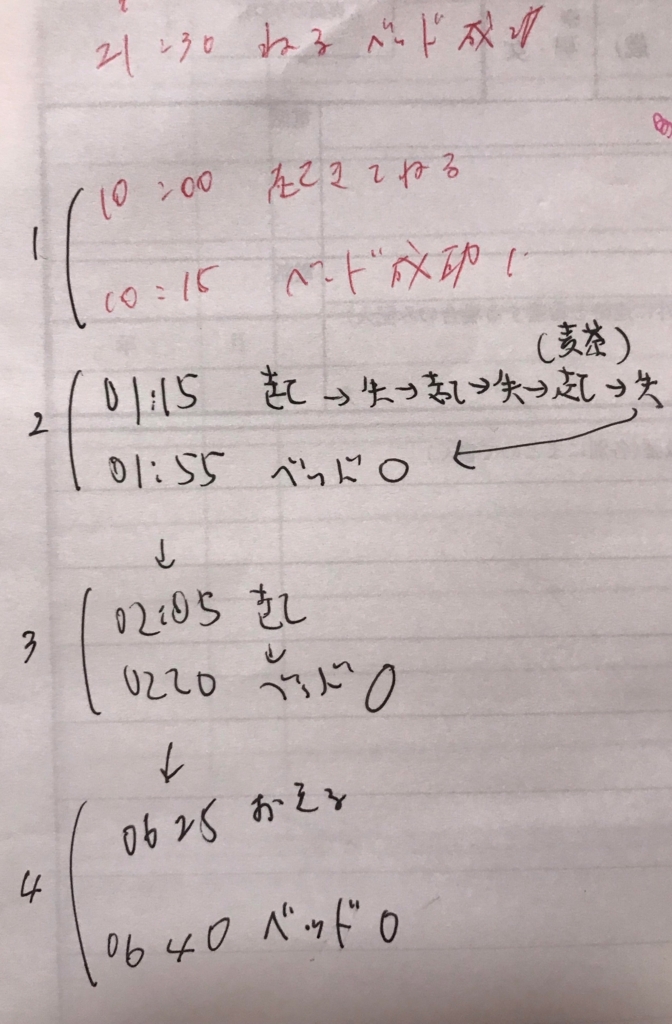

断乳5日目

画像の字が汚く、本当に申し訳ないのですが、4回起きました。

4回でも、断乳開始時よりは減っているので、大丈夫かなと思っていましたが、正直ショックはショックでした。ジェットコースターのように、気持ちは上下しております。子育ては、己との戦いでもあるのだなと思いました。

断乳・卒乳は誰のためにしているの?分からなくなった…

断乳をしていて思うのは、「本当にこのまま止めていいのだろうか…」という疑問です。

「私たち大人の事情でこの子からおっぱいの時間を奪っていいのかな」

「これで母子の繋がりが弱くなったり、大きくなった時に悩みを打ち明けてくれない等の何か弊害はないのかな」

「この子にもうおっぱいをあげる事はないんだな…寂しいな」

「もっと自然に卒乳したい」

夜に泣いて起きる息子を抱っこし、トントンしながらそんなことばかり考えてしまいました。

実際私は完全ミルクで育っていますし、ミルクを止める時の寂しさを覚えていないですし、共働きの両親でしたが、母へとの繋がりは薄くなく、断乳だけで母子の繋がりがなくなる事はないと思い直しました。

断乳を本当にしたいかよく考えてからすることをお勧めします><

結局のところ、夫と一緒にやっていることもあり、自分だけの気持ちで授乳を再開するわけにはいかないなと思い踏みとどまっていますが、もし、私が夜泣きがなく、仕事復帰に向けても断乳せずに乗り越えられるなら、正直断乳しなかったと思います。

なので、断乳ではなく、卒乳にできるなら、心からおススメします!!!私は、あげられるなら、ずーーーーーーっと授乳し続けてあげたかったなー…と今さらながら思います。無理にしないで良いと思います。

断乳開始後の息子の変化(断乳途中の場合)

全部の赤ちゃんがそうなるとは思いませんが、私の息子の場合を記録しておきます。もしかしたら、参考になるかもしれません。

- 起きている時間に、体をピトーっとくっつけてスキンシップをとろうとしてくる

- 後追いが激しくなる(ママが見えなくなると泣く)

といった様子が見られるようになりました。

一言で言うと、ひたすら甘えん坊になったのですが、とっても可愛いのですが、「これはおっぱいが欲しくて、不安な気持ちが強いからなんだろうな」と思っています。。。

せ、せつないです。

実際、ほっぺをおっぱいと間違えて吸い付いてきたり、首に手をまわしてグイっとひきつけられたりした時には、胸がギューっと締め付けられるように痛くなりました。心苦しいとはこのことです。。。

こう考えると、本当に私に準備ができていなかったのだと痛感します。。。

断乳開始後ママの変化(断乳途中の場合)

私の変化も参考になったら嬉しいです><

- 胸の張りは3日目にだいぶ落着いた(少しずつ搾乳していました)

- 断乳きっかけで再開した飲酒も、お酒を飲んでもおいしいと感じない

- 授乳で起きてた時より日中の眠気が強い

- 息子とくっついている時間が増えた

これも人それぞれかと思いますし、断乳と卒乳でも違うと思いますが、断乳にするか卒乳にするか悩んでいる方の参考にして頂けたらと思います。

断乳をそれでも続けてます!

次回の更新では、区役所の子育て相談に相談した内容や、6日目の大変(!)だった夜の話まで書きたいと思います。カウンセリングマインドが心に沁みました…。正直、もっと早くに区役所を頼って相談しておけばよかったと思っています。無料ですし、保健士さんの意見を聞けますし、自分の方法があっているのか、子育て全般でたくさん悩んできました。もっと早い月齢で悩んでいたことも、どんどん相談したらよかった…

みなさんも、一人で悩まず、各地域にある受けられる支援はドンドン、遠慮せずに利用することをお勧めします!

検索の方法は、「〇〇(市町村名) 子育て 相談」や「〇〇(市町村名) 役所 子育て 支援」「〇〇(市町村名) 子育て支援」などでググってください!

先輩ママたちからの貴重な体験談だけでなく、住んでいる地域の保健士さん等のプロの方の支援も、受けられるサービスは全部といっていいくらい利用して、安心して子育てしていきたいなと思います。